RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN (1866-1936)

Biografía

Su verdadero nombre era Ramón Valle y Peña. Nació en Villanueva de Arosa. Estudió en la Universidad de Santiago, pero, sin acabar los estudios de Derecho, marchó a Madrid. Sus deseos de aventuras le llevaron a México y Cuba, donde trabajó como periodista. A su regreso a Madrid, adopta un modo de vida bohemio y se dedica a la literatura, entablando amistad con escritores destacados del momento. Pierde el brazo izquierdo en 1899 como resultado de una disputa literaria. Poco a poco, se va ganando fama de extravagante, lo que le acarrea numerosos problemas personales y políticos. Se casa en 1907 con la actriz Josefina Blanco. Al tiempo que realiza nuevos viajes a Hispanoamérica, compagina la literatura con trabajos oficiales (Inst. Bellas Artes de España en Roma). Muere en Santiago de Compostela a principios de 1936, enfermo y pobre.

Personalidad

Es un hombre complejo y contradictorio, al que atrajeron por igual la gloria literaria y la gloria aventurera.

Provocador, de apariencia extravagante, despreciaba todo lo vulgar y cotidiano.

Inconformista radical, evoluciona desde el tradicionalismo carlista hasta un radicalizado progresismo.

Estilo

Empieza a escribir en la línea del Modernismo y, renovando siempre, alcanza su cumbre con el esperpento.

Inicialmente utiliza un ritmo solemne y suave, recreando un mundo decadente, señorial y arcaico lleno de nostalgia.

Posteriormente emplea un humor desgarrado, un colorido chillón, imágenes grotescas, mostrando una sátira caricaturesca de España.

Muestra siempre un dominio prodigioso de los recursos del idioma, cuidando al máximo el estilo y renovando profundamente el lenguaje.

Obra Escribe poesía, novela y teatro, pero en él no se puede establecer una distinción tajante de los tres géneros.

Novela

Las cuatro Sonatas (de Primavera, Estío, Otoño e Invierno) constituyen el primer grupo importante. Son las supuestas memorias del Marqués de Bradomín, un donjuán ochocentista, cínico y sensual. Escritas en un estilo modernista, insisten en la nota señorial y nostálgica.

Flor de santidad refleja el paso de lo aristocrático a los motivos populares gallegos.

Como transición a las obras de última hora se considera el grupo de relatos deLa guerra carlista (Los cruzados de la causa, El resplandor de la hoguera, Gerifaltes de antaño).

El ruedo ibérico: conjunto de novelas (La corte de los milagros, Viva mi dueño, Baza de espadas) que caricaturiza la Corte de Isabel II.

Tirano Banderas relata la historia tragicómica de un dictador americano. Estas dos últimas están hechas en su segundo estilo, con el que trata grotescas deformaciones de la realidad, con un lenguaje nervioso y chispeante, que luce con desenfado.

Teatro

Sus primeras obras están cerca del decadentismo modernista.

Las Comedias bárbaras (Águila de blasón, Romance de lobos, Cara de plata) son dramas ambientados en la Galicia primitiva. Se desarrollan en un ambiente rural y tienen rasgos modernistas, pero ya tiene importantes innovaciones y rasgos esperpénticos.

Ambientado también en la Galicia rural y primitiva, a caballo entre los dos estilos, está el drama Divinas palabras.

Los ciclos de las Farsas (Farsa y licencia de la Reina Castiza), en verso, y losEsperpentos, en prosa, están hechas en su segundo estilo.

Los esperpentos son Luces de Bohemia, en el que lo define, y la trilogía de Martes de carnaval (Los cuernos de don Friolera, Las galas del difunto y La hija del capitán).

El esperpento Es explicado en Luces de Bohemia, concretamente en la escena XII. Para él, “España es una deformación grotesca de la civilización europea”. A la realidad española no podemos acercarnos con una estética clásica, ennoblecedora; la estética debe adecuarse a ella: “El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada”. Ofrece una visión de la realidad en la que esta aparece degradada hasta el absurdo por la vía de lo grotesco. Los personajes quedan reducidos a la condición de fantoches, con un destino trágico ofrecido caricaturescamente.

ANTONIO MACHADO (1875-1939)

Biografía.

Nació en Sevilla, pero se instaló con su familia pronto en Madrid (1883). Durante su juventud, participa en la vida bohemia y literaria de Madrid. Viajó a París, donde profundizó con la literatura francesa y conectó con Rubén Darío. En 1907 viajó a Soria como profesor de instituto (catedrático de francés). Allí conoce a Leonor, con quien se casa (1909). Muy afectado por la muerte de Leonor (1912), se traslada a Baeza. Se establece después en Segovia (1919) y finalmente vuelve a Madrid (1932). Siempre apoyó fielmente a la República (1931-1939), lo que hizo que en 1939 saliera de España junto con los republicanos exiliados. Al poco de llegar a Francia, enfermo y agotado, muere en Collioure.

Concepción de la poesía

Comienza a escribir en pleno Modernismo, aunque no se identifica plenamente con él.

Recibe la influencia de los poetas románticos tardíos (Bécquer y Rosalía de Castro) y de los simbolistas franceses.

Partidario de la línea intimista (la poesía es producto de una auténtica emoción humana), por encima de los valores sensoriales.

También manifiesta una preocupación social. Así, dialoga con su entorno, con el tiempo, analizando a la vez sus propios sentimientos.

Es recurrente la obsesión por el paso del tiempo, unida a un profundo desaliento, compensado a menudo por un anhelo de luz y de pureza.

Importante también en su poesía es el elemento popular, como ejemplo de sabiduría. Conexión con el folclore.

La métrica tira hacia las formas más simples, populares o cultas. En general, su expresión busca siempre la sobriedad y la sencillez.

Obra Poesía

Soledades (1903) es su primer libro de poesías, ampliado en 1907 con el título de Soledades, galerías y otros poemas. Es un libro intimista. Sus temas son la soledad, el paso del tiempo, el amor, la relación del hombre con Dios, la muerte. Tiene una leve influencia del Modernismo, pero la densidad misma del lenguaje simbólico le aparta ya de Rubén Darío. Ejemplo de símbolos son la tarde (momento de quietud, propicio para el recuerdo) o el camino (símbolo de los sueños o la vida).

Campos de Castilla (1912) ya está escrito en Soria. Se centra en el mundo externo a su yo, su interés se dirige ahora a lo que contempla: las tierras y las gentes de Castilla. Eso, al mismo tiempo, le lleva a reflexionar y meditar sobre la realidad española. A veces es intimista, utilizando entonces el paisaje como medio de expresión de sentimientos (véase el poema “Campos de Soria”). En general, transmite emoción austera y grave, que llega incluso a lo trágico. En 1917 publica la edición definitiva del libro, incluyendo poemas de su estancia en Baeza. Estos poemas tratan sobre:

a) el dolor por la muerte de Leonor,

b) la realidad social andaluza y española

c) meditaciones y pensamientos (los “Proverbios y cantares”).

Nuevas canciones (1924) y poesías sueltas, entre las que destaca Canciones a Guiomar (bajo ese nombre se oculta su último gran amor).

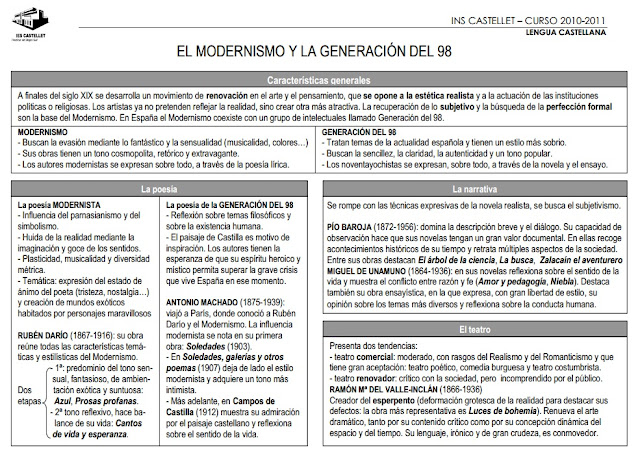

MODERNISMO VS. GENERACIÓN 98

Similitudes:

Mantienen una actitud rebelde e inconformista con la realidad.

Defienden una renovación estética en contra del Realismo

MODERNISTA

Es una literatura esteticista, es decir, se busca la belleza por encima de todo. También se persigue la espiritualidad y la expresión de los sentimientos. En muchos casos, se recurre a elementos simbólicos, como el cisne, que se convirtió en símbolo de la estética modernista.

La realidad, para el modernista, es fea y vulgar, por ello se evade a mundos ideales o exóticos.

Los temas más comunes del Modernismo (algunos recuperados del Romanticismo) son:

- La sensualidad. A través de la naturaleza, la mujer, los perfumes y la música se exalta el hedonismo y el placer de los sentidos.

- El exotismo. El escritor modernista necesita evadirse de la realidad, por ello, es habitual la recreación de épocas pasadas (Edad media, civilización grecolatina), de ambientes lujosos y refinados (palacios, castillos) o de civilizaciones exóticas (China, Japón, La India). Además, se prefieren los espacios urbanos y cosmopolitas.

- Intimismo, hastío y melancolía. El autor proyecta sus estados de ánimo y sentimientos íntimos en paisajes, pequeños objetos..

Defiende un estilo refinado y sensual en el que la musicalidad del lenguaje despierte los sentidos. Esto traerá consigo una renovación de las formas métricas (uso de decasílabos, dodecasílabos y alejandrinos y empleo de rimas agudas).

El género empleado principalmente es la lírica.